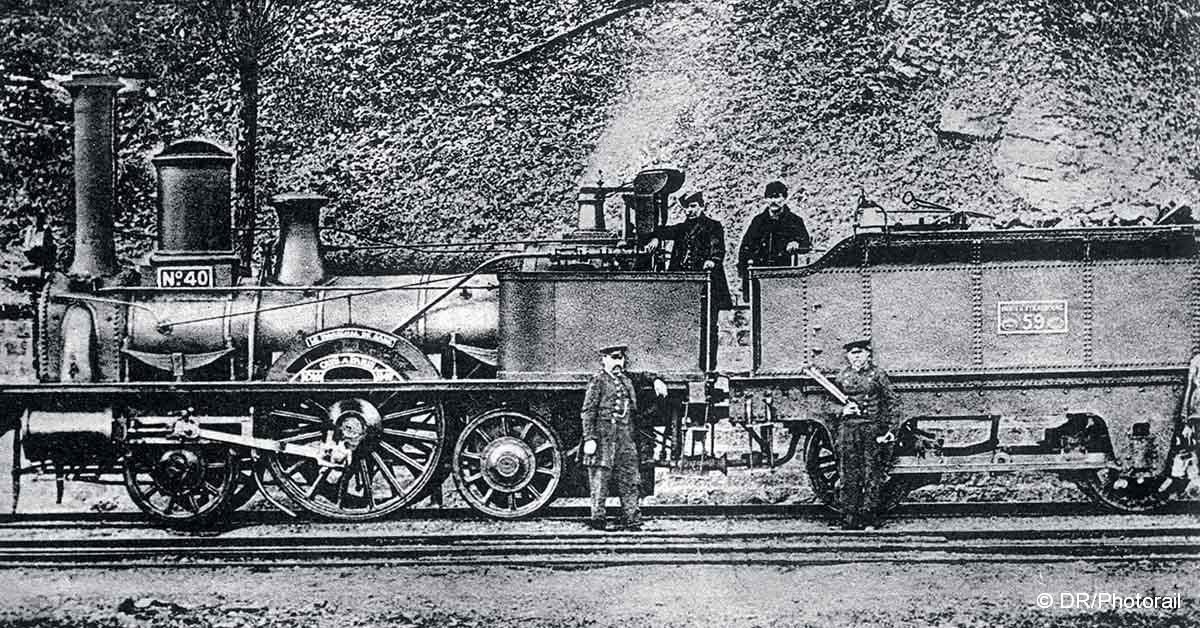

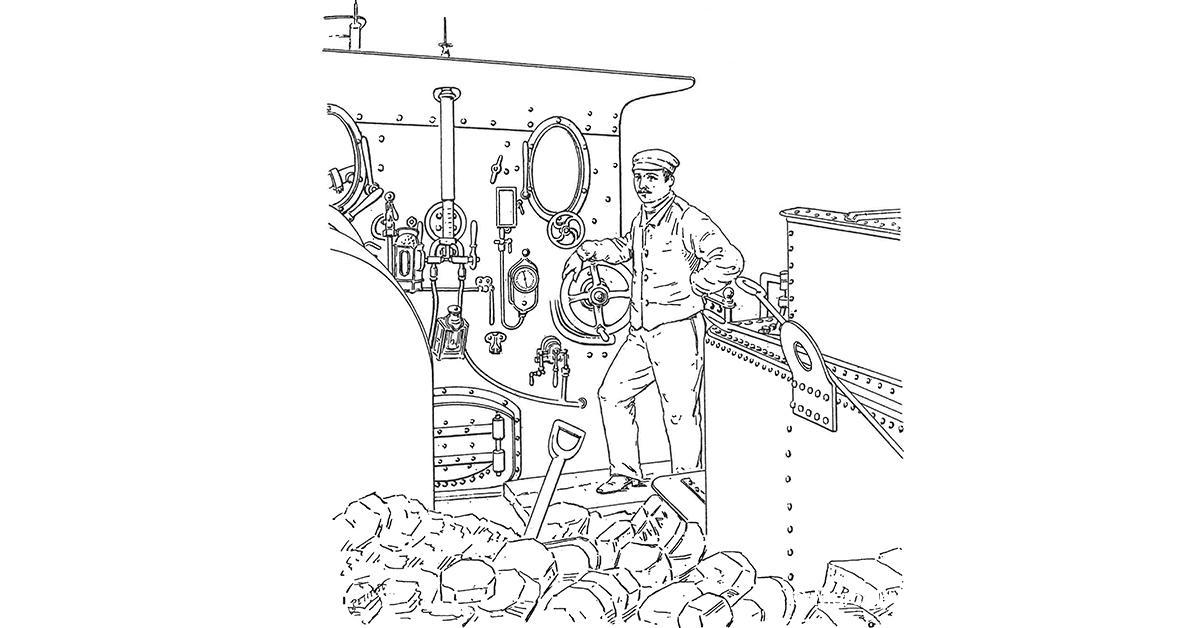

En tête de trains inégalement chargés circulant sur des lignes aux profils très variés, comment stimuler mécaniciens et chauffeurs pour tirer le meilleur parti de leurs machines délicates et gloutonnes en un combustible coûteux, le coke ? Instaurer des primes d’économie du combustible, telle est la « carotte » progressivement adoptée par toutes les compagnies. Non sans varier les recettes, les consommations relevant autant de contraintes matérielles que de l’art de la conduite du feu. La conversion tardive de la houille au coke constitue un tournant majeur dans cette quête ininterrompue de réduction des coûts de la traction.

L’ordre ferroviaire, entre injonctions écrites et aiguillons empiriques

En 1993, nous écrivions : « Le service public ferroviaire est synonyme de nombreux impératifs de résultats, d’objectifs exigeants à atteindre, en même temps que l’exploitation ferroviaire est fragile, vulnérable aux aléas du trafic, aux intempéries naturelles, à l’incident technique ou à l’erreur humaine ; seule la concession d’une certaine autonomie à la base permet de résoudre au mieux cette tension entre une fin très exigeante, un environnement aléatoire et des moyens fragiles ; autonomie et responsabilité impliquant tout à la fois des stimulants et des pénalités, et de manière sous-jacente, un principe d’identification facile, d’imputation personnelle, sans équivoque ou ambiguïté 1. » Ainsi par le recours à des primes stimulantes comme à des retenues punitives, s’explique le principe contractuel de l’organisation du travail dans les chemins de fer. À l’appui de cette thèse, écoutons cet observateur