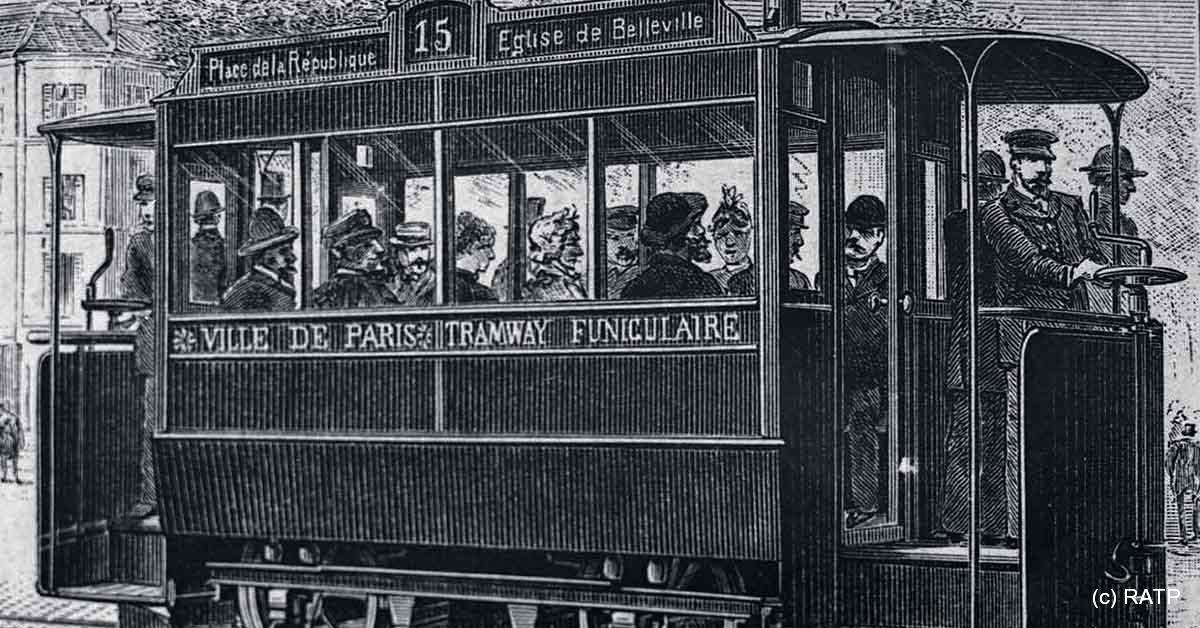

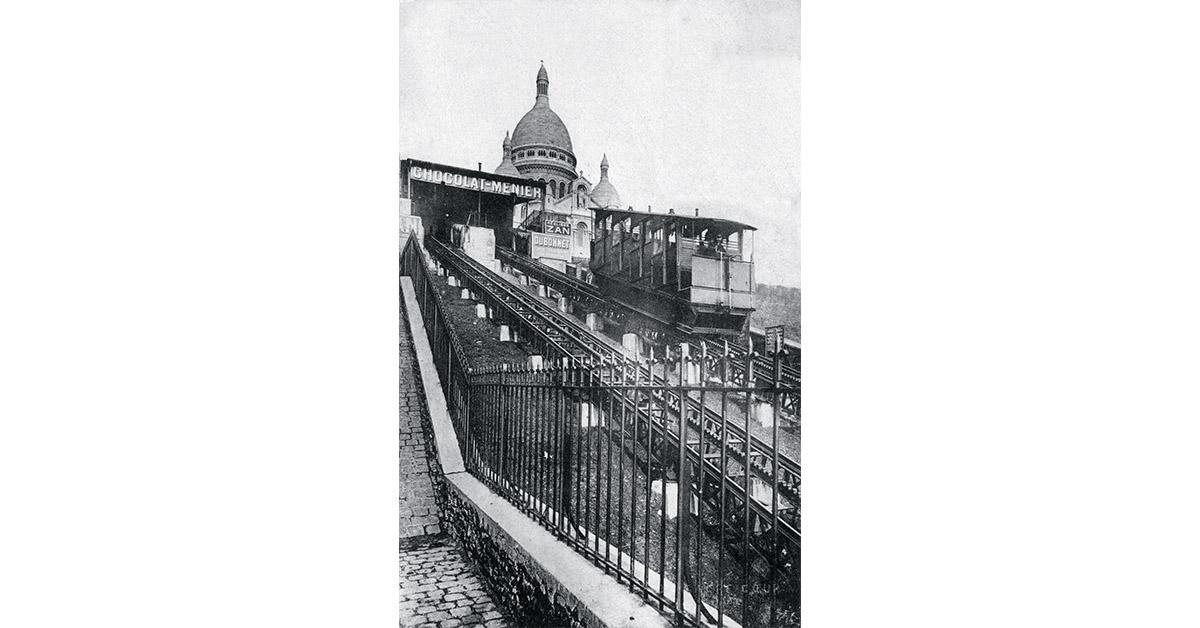

Pour gagner les hauteurs de Paris, trois lignes de funiculaire ont été construites en région parisienne. Des solutions techniques innovantes remises en cause par les progrès de l’automobile à la fin du XIXe siècle.

Quand le baron Haussmann décide de réorganiser les omnibus parisiens, la ville est encore concentrée dans l’enceinte des fermiers généraux. Ce mur nullement défensif ne sert qu’à percevoir des taxes à l’entrée dans la capitale. Mais Paris est à l’étroit et depuis déjà longtemps, son urbanisme se poursuit par-delà l’enceinte. On fait construire de nouvelles demeures à la campagne du côté de la Nouvelle Athènes ou de la plaine Monceau. Il y a bien quelques villages et hameaux autour de Paris, Vaugirard, Montrouge, Belleville ou Montmartre. Leur population profite de ce mur pour proposer aux Parisiens des denrées détaxées. Il coûte moins cher d’aller boire son vin dans une taverne de Montmartre qu’à Paris. La proximité de la capitale finit par profiter à ces villages qui peu à peu se développent. Mais leur accès n’est pas toujours aisé. Quand les premiers omnibus apparaissent en 1828, ils sont concentrés sur les quartiers à la mode, les Grands Boulevards et le coeur de Paris. Ils sont sûrs d’y trouver une clientèle facile. Alors que les compagnies se multiplient dans une concurrence acharnée, l’offre de transports reste concentrée sur les axes les plus rentables. Aucune voiture ne s’aventure en périphérie vers les quartiers populaires où les poches sont trop vides pour se faire transporter. Les horaires de travail obligent d’ailleurs les ouvriers à demeurer au plus près de leur atelier. Cette guerre des compagnies conduit bientôt à des rapprochements et des rachats sans que la qualité du service n’en ressorte améliorée. Une réorganisation s’impose à l’approche de l’Exposition universelle de 1855. Le Baron décide d’autorité la fusion de toutes les compagnies autour de l’Entreprise générale des omnibus, la plus puissante. Ainsi naît la CGO, Compagnie générale des omnibus dont le service est réorganisé autour de Paris. 25 lignes répertoriées de A à Z partent du centre vers les limites de la ville qu’elles ne franchissent pas. Ensuite commence la banlieue avec ses villages laissés pour compte. Les nouvelles lignes remplissent une mission de service public, desservant pareillement tous les quartiers, riches ou pauvres. Quand la décision est prise d’annexer à partir de 1860 les communes de la proche banlieue, la CGO prolonge ses services vers ces nouveaux arrondissements. Dès cette année, le nombre de lignes passe de 25 à 27, puis 33 à partir de 1863. La majorité des omnibus s’aventure désormais dans la zone annexée comme la ligne F vers Monceau, la H vers Clichy ou la Z vers Grenelle.